ㆍ땅으로 떵떵거리며 사는 부자들

일러스트 | 김상민 기자

일러스트 | 김상민 기자#서울 광진구 자양동의 ‘옥탑방’에 기거하는 김모씨(30)는 인턴 직장인으로 월급 160만원 정도를 받아 25%를 월세로 낸다. 보증금 300만원에 월 40만원씩 나간다. 여기에 전기료, 도시가스료 등 공과금만 월 10만~15만원씩 들어간다. 여기까지 더하면 다달이 나가는 주거비만 월수입의 30%를 넘는다. 김씨는 “아직 정기 저축도 못하고 있다. 집을 구하기는커녕 번듯한 전셋집이라도 언제 구할 수 있을지 막막하다”고 말했다.

#탄핵당한 박근혜 전 대통령이 사는 서울 강남구 삼성동 자택은 시세가 적어도 58억원대로 통한다. 이 단독주택(지하 1층, 지상 2층)은 대지 484㎡에 건물 연면적 317㎡ 크기로 1990년 10억5000만원에 매입했다. 구입 자금의 출처는 명확지 않지만, 박 전 대통령은 그동안 47억5000만원을 ‘불로소득’으로 챙긴 셈이다.

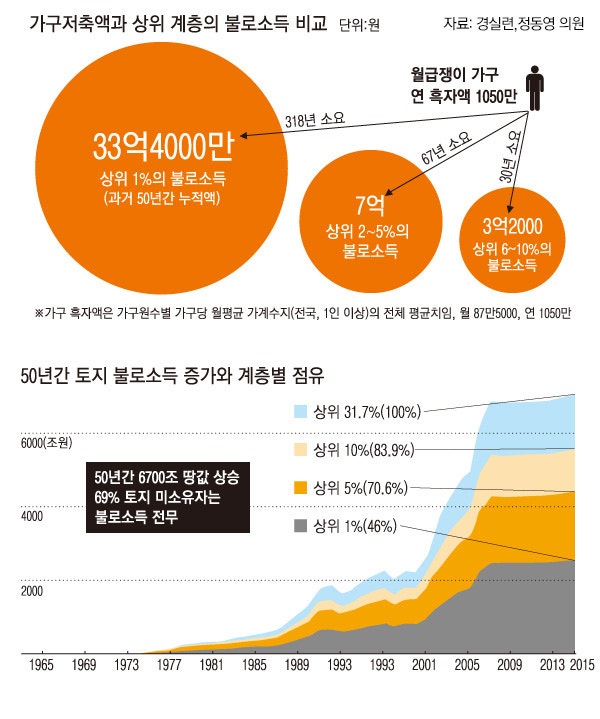

지난 50여년 동안 땅값 상승에 따른 불로소득 6700조원 가운데 상위 1%가 38%(2551조원), 상위 10%가 83%(5546조원) 가져간 것으로 추산된다. 상위 1%에 속하는 개인당은 평균 33억4000만원씩, 가구당은 평균 100억원씩 차지했다. 이는 월급을 아껴 318년 동안 모아야 하는 규모다. 또 상위 1% 법인의 전체 토지가액은 지난 8년 사이 2.8배 올랐고, 법인당 평균으로도 2배 가까이 상승했다.

■ 토지 소유 편중, 불로소득도 쏠림 초래

경제정의실천시민연합과 정동영 국민의당 의원실이 29일 국세청 자료를 바탕으로 국내 토지(민유지) 보유실태를 분석한 결과, 1964~2015년 땅값 상승분 6702조원 가운데 상위 1%가 38.1%(2551조원), 상위 5%가 65.5%(4391조원), 상위 10%는 82.8%(5546조원)를 차지했다고 밝혔다.

일단 시간이 흐르면서 상위계층은 점점 많은 땅을 차지한 것으로 나타났다. 2005년 ‘개인별 토지보유 현황(2004년 기준)’ 정부 자료를 보면 가액 기준으로 개인 상위 1%가 37.8%, 상위 5%가 67.9%, 상위 10%가 82.5%를 차지했다. 면적 기준으로는 상위 1%가 전체 사유지 51.5%를 보유했다. 10년 뒤인 2015년 상위 1%가 전체 토지가액의 47.7%, 상위 10%는 84%를 가졌다고 나온다. 땅을 가진 사람은 1609만명으로 인구의 31.7%이고, 국민 68.3%는 땅이 한 평도 없는 것으로 나타났다.

토지 소유가 편중되면서 불로소득 역시 소수에 쏠렸다. 지난 51년간 땅값 상승분 6702조원 중 상위 1%가 2551조원(38.1%), 상위 5%가 4391조원(65.5%), 상위 10%가 5546조원(82.8%)을 챙겼다. 개인과 법인이 같이 포함돼 있다.

개인은 51년간 불로소득 6702조원 가운데 65%인 4357조원을 차지했다. 이 중 약 50만명인 상위 1%가 1545조원(35.5%)을 챙겼다고 경실련은 추산했다.

상위 1%에 속하는 1인당으로 환산하면 33억4000만원씩, 3인 가구 기준으로 환산 시 약 100억원씩 불로소득을 얻었다는 얘기가 된다. 상위 2~5%(약 200만명)는 7억원씩, 상위 6~10%(약 250만명)는 3억2000만원씩 차지해 땅을 가진 사람들 사이에 편중도 컸다. 토지를 보유하고 있지만 상위 10%에 들지 못한 나머지(2014년 기준 국민 중 21.2%, 약 1000만명)는 미미하다. 상위 1%의 1인당 불로소득은 노동자가 월급 중 쓰지 않고 남는 돈(2015년 기준 월 87만5000원, 연 1050만원)을 318년 동안 모아야 하는 수준이다.

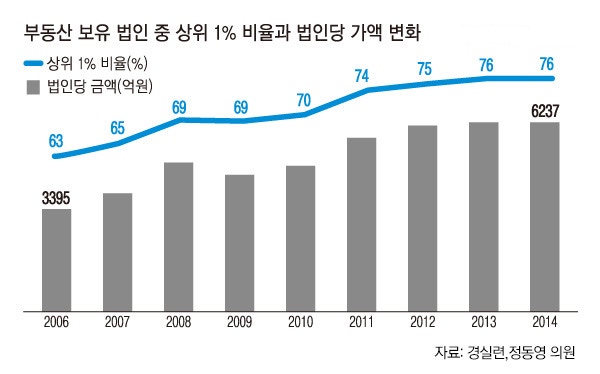

법인의 경우 2004년부터 2014년까지 토지가액이 330조원에서 1268조원으로 2.8배 늘었다. 개인은 1145조원에서 3274조원으로 1.9배 상승해 더 낮았다. 면적 기준으로 법인은 0.8배 늘었지만 개인은 오히려 줄었다.

특히 상위 1% 법인의 편중이 커졌다. 토지를 소유한 개인의 경우 상위 1%가 전체에서 차지하는 비중은 2006년 18%에서 2014년 16%로 소폭 하락했다. 반면 법인은 63%에서 76%로 상승했다. 상위 1%의 개인당 토지가액은 29억원에서 32억원으로 소폭 상승한 데 비해 법인당 토지가액은 3398억원에서 6236억원으로 두 배 가까이 올랐다.

■ 자본주의 내부 적, 비용만 올리는 ‘지주’

박근혜 정부 국정농단의 장본인 최순실씨가 1988년 12억6000만원에 매입한 신사동 빌딩은 시세 150억원으로 추정돼 불로소득만 137억4000만원으로 보인다. 이명박 전 대통령이 현대건설 사장 시절인 1977년 4527만원에 대지를 사서 지은 서초동 영포빌딩은 땅값(시세)만 161억원(건물은 25억원)을 넘는다.

기업의 경우 한국전력이 1970년 1억2000만원에 매입한 삼성동 부지는 45년 뒤인 2015년 10조5000억원에 현대자동차그룹에 매각됐다.

잠실 제2롯데월드 부지는 1987년 819억원에 매입 후 30여년 가까이 공터로 방치돼 왔다. 제2롯데월드 건립 이전 주변 시세로 추정한 땅값은 8조2000억원이라고 경실련은 계산했다. 삼성생명 태평로 본관 사옥은 1984년 동방프라자에 982억원에 매입했으며, 지난해 부영그룹에 5800억원에 팔렸다.

경실련은 “공공재 성격이 큰 땅이 국민의 삶과 질을 개선하기 위한 목적이 아닌 경기부양의 수단이나 개발이익의 사유화를 통한 투기용으로 이용됐다. 정부가 정치적 목적에 부양정책을 반복하면서 편중이 가중됐다”고 지적했다. 경실련은 “한정된 토지를 재벌과 소수 기득권층이 사유화하고 개발정보와 각종 정책정보를 미리 알고 있는 재벌과 상위 1%는 불로소득을 늘렸다”고 비판했다.

땅값 상승은 주택 분양가와 거래가를 올리고 이어 임대료, 제조원가도 상승시켰다. 그 부담은 집·땅 없는 서민, 영세 자영업자, 소비자가 상당 부분 떠안는다. 앞서 경실련은 1964년 민간 토지가격은 1조7000억원에서 2015년 6704조원으로 상승한 데 비해 국내총생산은 같은 기간 7000억원에서 1559조원으로, 노동자 임금 총액은 5000억원에서 747조원으로 상승하는 데 그쳤다고 추산했다. 경실련은 ‘자본주의의 내부 적’은 단순히 자본가가 아니라 생산적 활동 대신 불로소득을 챙기느라 사회비용을 끌어올리는 지주에게 있다고 비판했다.

박근혜 정부 국정농단의 장본인 최순실씨가 1988년 12억6000만원에 매입한 신사동 빌딩은 시세 150억원으로 추정돼 불로소득만 137억4000만원으로 보인다. 이명박 전 대통령이 현대건설 사장 시절인 1977년 4527만원에 대지를 사서 지은 서초동 영포빌딩은 땅값(시세)만 161억원(건물은 25억원)을 넘는다.

기업의 경우 한국전력이 1970년 1억2000만원에 매입한 삼성동 부지는 45년 뒤인 2015년 10조5000억원에 현대자동차그룹에 매각됐다.

잠실 제2롯데월드 부지는 1987년 819억원에 매입 후 30여년 가까이 공터로 방치돼 왔다. 제2롯데월드 건립 이전 주변 시세로 추정한 땅값은 8조2000억원이라고 경실련은 계산했다. 삼성생명 태평로 본관 사옥은 1984년 동방프라자에 982억원에 매입했으며, 지난해 부영그룹에 5800억원에 팔렸다.

경실련은 “공공재 성격이 큰 땅이 국민의 삶과 질을 개선하기 위한 목적이 아닌 경기부양의 수단이나 개발이익의 사유화를 통한 투기용으로 이용됐다. 정부가 정치적 목적에 부양정책을 반복하면서 편중이 가중됐다”고 지적했다. 경실련은 “한정된 토지를 재벌과 소수 기득권층이 사유화하고 개발정보와 각종 정책정보를 미리 알고 있는 재벌과 상위 1%는 불로소득을 늘렸다”고 비판했다.

땅값 상승은 주택 분양가와 거래가를 올리고 이어 임대료, 제조원가도 상승시켰다. 그 부담은 집·땅 없는 서민, 영세 자영업자, 소비자가 상당 부분 떠안는다. 앞서 경실련은 1964년 민간 토지가격은 1조7000억원에서 2015년 6704조원으로 상승한 데 비해 국내총생산은 같은 기간 7000억원에서 1559조원으로, 노동자 임금 총액은 5000억원에서 747조원으로 상승하는 데 그쳤다고 추산했다. 경실련은 ‘자본주의의 내부 적’은 단순히 자본가가 아니라 생산적 활동 대신 불로소득을 챙기느라 사회비용을 끌어올리는 지주에게 있다고 비판했다.

[지주의 나라]③‘헬조선’ 만든 미친 집값, 혼인·출산율도 낮춰

신문A18면 6단 기사입력 2017-03-30 06:02

ㆍ불평등의 기원 ‘땅’

서울 서초구에 사는 초등생 ㄱ군(10)은 영어·수학 학원도 다니지만 틈틈이 ‘소프트웨어(SW) 코딩’을 배워두고 있다. 강남의 학원 가운데는 수백만원짜리 해외 코딩캠프 상품도 운영한다. 어지간한 수도권 도시에서는 코딩 학원조차 보기 어려운데 서울 학생들은 미래 사회에 대비해 한발 앞서나가려 한다. 단지 유명 외국어고나 과학고, 자립형 사립고를 나와 내로라하는 대학 학벌을 따는 차원을 넘어서려는 것이다. 이런 학벌 계층화를 향한 정지작업은 적어도 초·중교부터 착착 진행된다.

이를 가능케 하는 조건은 단지 부모의 월급이 아니다. 대개는 강남을 비롯한 핵심지역에 위치한 거주지와 연관돼 있다. 바로 땅, 집 문제다. 현대판 신분사회를 굳히는 작용기제의 바탕에 부동산이 자리 잡고 있다.

고전 <인간불평등 기원론>(1755년)을 쓴 계몽사상가 장 자크 루소(1712~1778)는 일찍이 빈 땅에 울타리를 치면서 ‘소유’ 개념이 불거지고 불평등이 커졌다고 설파했다. 여기엔 ‘땅은 누군가의 전유물이 돼선 안된다’는 철학이 깔려 있다. 현대 자본주의 세상에 땅, 건물 소유 자체를 악으로 치부하거나 막을 순 없다. 다만 루소가 지적했듯 토지가 태생적으로 지닌 공개념을 재해석하려는 노력이 요구된다. 무엇보다 땅은 유한하기 때문이다. 인구 대비 비좁은 한국 사회라면 더 그렇다.

이른바 ‘헬조선’의 근저에도 일자리 문제와 함께 땅값, 집값 부담이 깔려있다. 결혼기피, 저출산 현상이 심화되는 이유이기도 하다.

한국보건사회연구원은 지난해 말 ‘결혼·출산 행태 변화와 저출산 대책의 패러다임 전환’ 보고서에서 주택매매 가격과 전셋값이 오르면 혼인율과 출산율이 낮아진다고 분석했다. 지역 주택매매 가격과 주택매매 가격 대비 전세가 비율은 조혼인율(인구 1000명당 혼인비)과 합계출산율에 음(-)의 영향을 미쳤다. 특히 전셋값 상승이 합계출산율에 부정적 영향을 미쳤다.

주거환경이 신혼부부의 출산행태에 미치는 영향을 봤더니, 주거비가 부담되거나 주택 규모가 작으면 자녀 유무와 관계없이 추가 출산을 연기하지만, 자가 가구일 때는 추가 출산을 미루지 않을 가능성이 컸다. 자가인 경우 현재 자녀 수와 계획 자녀 수의 평균이 각각 1.20명, 1.86명으로 비자가에 비해 각각 0.17명, 0.06명 많았다. 국토연구원은 최근 국내 1인 가구 평균 주거 사용 면적은 48.6㎡로 영국(72.1㎡)의 67%, 미국(141.3㎡)의 35% 수준이라고 밝혔다. 특히 만 29세 이하 청년층 1인 가구 주거면적은 평균 30.4㎡이다. 9평을 겨우 넘는 공간이다. 사실상 통계에서 빠진 옥탑방과 고시원 같은 ‘비주택’에 사는 39만가구를 더하면 1인 가구 주거면적은 더 줄어든다.

또 청년층 1인 가구의 소득 대비 주택임대료 비율(RIR)은 2014년 기준 31%다. 전체 가구 평균(20.3%)보다 10.7%포인트 높은데, 100만원 벌어 31만원은 집세로 내야 한다. 평균 거주기간은 0.77년으로 9개월 남짓 살고 옮겨다녔다는 뜻이다.

한쪽은 수억원대 부동산을 물려받아 ‘땅 짚고 헤엄치기 식’으로 수십억~수백억원대 불로소득을 챙기는 반면 다른 쪽은 땅 한 뼘 없어서 임대료 내기도 빠듯한 게 ‘지주의 나라’로 전락해가는 이 땅의 현실이다. 김성달 경제정의실천시민연합 부동산감시팀장은 “시간이 흐를수록 양쪽 자산 격차는 더 벌어지고, 이는 다시 학벌, 추가 투자 기회 차이로 이어져 간극을 더욱 키운다”고 말했다. 이는 물려받은 부자 ‘그들만의 리그’를 굳혀 아랫물과 윗물을 섞는 건전한 순환구조를 막고 사회 자체를 고인 물로 썩게 할 위험을 키운다.

경향신문과 경실련이 집값, 땅값 격차와 특히 제대로, 충분히 과세되지 않는 불로소득에 주목하는 이유는 바로 이 부조리한 구조에 있다. 보유세를 늘릴지, 공급 제도를 손질해 거품 양산부터 막을지 차기 대선을 앞두고 고민이 깊어지는 시점이다. <전병역 기자 junby@kyunghyang.com>

서울 서초구에 사는 초등생 ㄱ군(10)은 영어·수학 학원도 다니지만 틈틈이 ‘소프트웨어(SW) 코딩’을 배워두고 있다. 강남의 학원 가운데는 수백만원짜리 해외 코딩캠프 상품도 운영한다. 어지간한 수도권 도시에서는 코딩 학원조차 보기 어려운데 서울 학생들은 미래 사회에 대비해 한발 앞서나가려 한다. 단지 유명 외국어고나 과학고, 자립형 사립고를 나와 내로라하는 대학 학벌을 따는 차원을 넘어서려는 것이다. 이런 학벌 계층화를 향한 정지작업은 적어도 초·중교부터 착착 진행된다.

이를 가능케 하는 조건은 단지 부모의 월급이 아니다. 대개는 강남을 비롯한 핵심지역에 위치한 거주지와 연관돼 있다. 바로 땅, 집 문제다. 현대판 신분사회를 굳히는 작용기제의 바탕에 부동산이 자리 잡고 있다.

고전 <인간불평등 기원론>(1755년)을 쓴 계몽사상가 장 자크 루소(1712~1778)는 일찍이 빈 땅에 울타리를 치면서 ‘소유’ 개념이 불거지고 불평등이 커졌다고 설파했다. 여기엔 ‘땅은 누군가의 전유물이 돼선 안된다’는 철학이 깔려 있다. 현대 자본주의 세상에 땅, 건물 소유 자체를 악으로 치부하거나 막을 순 없다. 다만 루소가 지적했듯 토지가 태생적으로 지닌 공개념을 재해석하려는 노력이 요구된다. 무엇보다 땅은 유한하기 때문이다. 인구 대비 비좁은 한국 사회라면 더 그렇다.

이른바 ‘헬조선’의 근저에도 일자리 문제와 함께 땅값, 집값 부담이 깔려있다. 결혼기피, 저출산 현상이 심화되는 이유이기도 하다.

한국보건사회연구원은 지난해 말 ‘결혼·출산 행태 변화와 저출산 대책의 패러다임 전환’ 보고서에서 주택매매 가격과 전셋값이 오르면 혼인율과 출산율이 낮아진다고 분석했다. 지역 주택매매 가격과 주택매매 가격 대비 전세가 비율은 조혼인율(인구 1000명당 혼인비)과 합계출산율에 음(-)의 영향을 미쳤다. 특히 전셋값 상승이 합계출산율에 부정적 영향을 미쳤다.

주거환경이 신혼부부의 출산행태에 미치는 영향을 봤더니, 주거비가 부담되거나 주택 규모가 작으면 자녀 유무와 관계없이 추가 출산을 연기하지만, 자가 가구일 때는 추가 출산을 미루지 않을 가능성이 컸다. 자가인 경우 현재 자녀 수와 계획 자녀 수의 평균이 각각 1.20명, 1.86명으로 비자가에 비해 각각 0.17명, 0.06명 많았다. 국토연구원은 최근 국내 1인 가구 평균 주거 사용 면적은 48.6㎡로 영국(72.1㎡)의 67%, 미국(141.3㎡)의 35% 수준이라고 밝혔다. 특히 만 29세 이하 청년층 1인 가구 주거면적은 평균 30.4㎡이다. 9평을 겨우 넘는 공간이다. 사실상 통계에서 빠진 옥탑방과 고시원 같은 ‘비주택’에 사는 39만가구를 더하면 1인 가구 주거면적은 더 줄어든다.

또 청년층 1인 가구의 소득 대비 주택임대료 비율(RIR)은 2014년 기준 31%다. 전체 가구 평균(20.3%)보다 10.7%포인트 높은데, 100만원 벌어 31만원은 집세로 내야 한다. 평균 거주기간은 0.77년으로 9개월 남짓 살고 옮겨다녔다는 뜻이다.

한쪽은 수억원대 부동산을 물려받아 ‘땅 짚고 헤엄치기 식’으로 수십억~수백억원대 불로소득을 챙기는 반면 다른 쪽은 땅 한 뼘 없어서 임대료 내기도 빠듯한 게 ‘지주의 나라’로 전락해가는 이 땅의 현실이다. 김성달 경제정의실천시민연합 부동산감시팀장은 “시간이 흐를수록 양쪽 자산 격차는 더 벌어지고, 이는 다시 학벌, 추가 투자 기회 차이로 이어져 간극을 더욱 키운다”고 말했다. 이는 물려받은 부자 ‘그들만의 리그’를 굳혀 아랫물과 윗물을 섞는 건전한 순환구조를 막고 사회 자체를 고인 물로 썩게 할 위험을 키운다.

경향신문과 경실련이 집값, 땅값 격차와 특히 제대로, 충분히 과세되지 않는 불로소득에 주목하는 이유는 바로 이 부조리한 구조에 있다. 보유세를 늘릴지, 공급 제도를 손질해 거품 양산부터 막을지 차기 대선을 앞두고 고민이 깊어지는 시점이다. <전병역 기자 junby@kyunghyang.com>