“짓지도 않고 아파트 파는 나라…이제 물건 보고 고를 때 됐다”

홍대선 기자 2022-02-21 08:59수정 :2022-02-21 12:55

주택공급 촉진 위해 도입한 선분양제

일정기간 주택부족 해소에 기여했으나

부실시공, 허위·과장광고, 불법전매 등

40년간 각종 부작용·폐해 끊이지 않아

“짓지도 않고 파는 곳, 사실상 우리나라뿐

후분양제로 기울어진 시장 바로잡아야”

일정기간 주택부족 해소에 기여했으나

부실시공, 허위·과장광고, 불법전매 등

40년간 각종 부작용·폐해 끊이지 않아

“짓지도 않고 파는 곳, 사실상 우리나라뿐

후분양제로 기울어진 시장 바로잡아야”

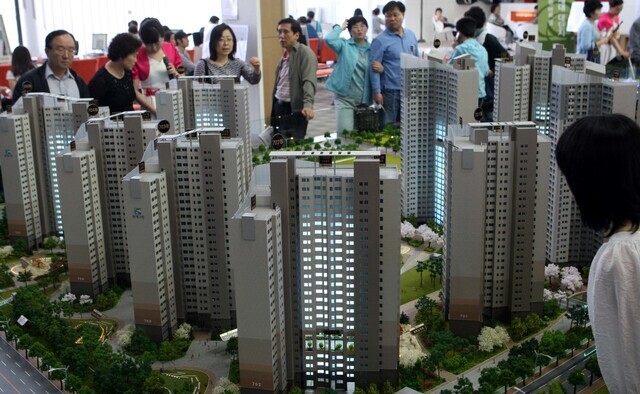

선분양제에서 입주 예정자들은 분양가격의 80% 정도를 미리 내고 짓지도 않은 아파트를 구입한다. 견본주택에서 아파트 모형을 둘러보는 시민들. 박종식 기자 anaki@hani.co.kr

만원짜리 물건을 사면서도 꼼꼼히 따지는 시대에 정작 수억원대 아파트는 보지도 않고 산다. 제대로 지어졌는지, 하자는 없는지 확인할 길은 없다. 공급자가 제공하는 견본주택과 홍보전단지, 광고인지 기사인지 헷갈리는 언론 보도가 있을 뿐이다. 계약금과 중도금 명목으로 꼬박꼬박 돈이 들어오는데 건설사들이 공사비를 걱정할 필요가 있을까? 입주 아파트에 부실시공 문제가 발생해도 때는 이미 늦었다. 불편은 입주자 몫이다. 지난 40년 동안 이어진 대한민국 부동산 시장의 현실이다. 이게 정상적일까? 김성달 경제정의실천시민연합(경실련) 정책국장은 “현행 선분양 제도는 1970년대 주택이 부족할 때 정부가 분양가격을 규제하면서 소비자 돈을 건설비용으로 활용했던 특혜 제도였다”며 “정부와 국회는 이제라도 후분양 제도를 도입해 기울어진 주택시장을 바로잡아야 한다”고 말했다.

“소비자 돈을 건설비로 활용한 특혜”

현행 주택공급 제도는 1970년대 주택이 부족할 때 소비자 돈을 건설비용으로 활용한 선분양제에 기반하고 있다. 서울 영등포구 63스퀘어에서 바라본 서울시내 아파트 단지 모습. 연합뉴스

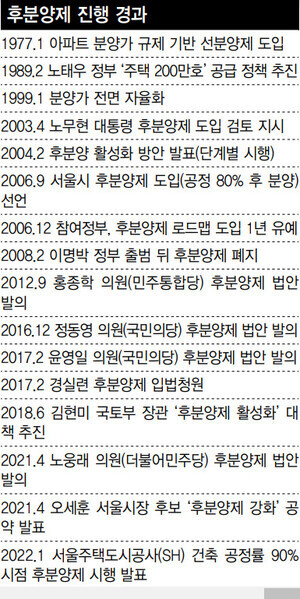

후분양제 도입 시도-무산 되풀이

후분양제 도입 시도는 오래전부터 있었다. 2003년 주택시장이 과열되자 참여 정부는 이듬해 시장 안정화 방안의 하나로 후분양제 도입안을 국무회의에서 확정했다. 2007년부터 단계별로 분양 공정률을 높여 2011년에는 모든 공공부문 아파트는 80% 공사가 진행된 뒤 분양한다는 내용이었다. 그러나 2006년 말 경기침체를 이유로 1년 유예했고 2008년 이명박 정부에서 폐기됐다.시민사회단체들은 후분양제가 부동산 시장을 넘어 우리 사회 전반의 구조를 바꿀 수 있는 개혁입법이 될 수 있다고 보고 있다. 선분양으로 인한 특혜 시비와 부패 청산, 금융과 언론 개혁, 건설사 간 품질 경쟁이 가능해진다는 것이다. 물론 후분양제가 모든 문제를 해결해주는 것은 아닐 것이다. 선분양이든 후분양이든 각각의 장단점이 있고 보완할 점도 적지 않다. 아파트 선분양제가 처음 도입된 1970년대 후반은 주택보급률이 70%가량으로 낮은 상황이라 주택의 대량 공급이 필요한 시기였다. 이에 따라 선분양제는 과거 주택공급 부족 문제를 해소하는 데 적잖은 기여를 했다는 평가를 받는다. 무엇보다 지난 40년 동안 이 관행이 유지될 수 있었던 것은 건설사는 물론 정부와 소비자한테도 상당한 이점이 있었기 때문이다. 건설사는 자체 자금 조달 없이도 분양받은 소비자들로부터 계약금과 중도금을 받아 주택을 지을 수 있었고, 소비자는 입주 시 한꺼번에 목돈을 내야 하는 부담을 덜면서 정부가 분양값을 규제해준 덕분에 시세차익을 기대할 수 있었다. 정부도 큰 재정 부담 없이 주택공급이라는 정책 목표를 달성할 수 있었다. 한 건설업체 임원은 “건설사는 물론 소비자한테 이익이 돌아가지 않았다면 수십년간 시장 관행으로 자리잡을 수 있었겠나”라고 말했다.그러나 선분양제는 많은 폐해를 남겼다. 부실시공과 입주 지연, 품질검증 불가, 소비자 선택권 제한, 분양권 전매를 통한 투기 과열 등 부작용이 한두 가지가 아니었다. 수억원대의 선금을 내고 아파트를 구입한 소비자들이 뒤늦게 하자를 발견해도 울며 겨자 먹기로 잔금을 내고 입주할 수밖에 없도록 만들었다. 2017년 동탄 새도시 아파트의 수만건 부실시공은 선분양으로 파생된 대표적 사례로 꼽힌다. 실수요자뿐 아니라 시세차익을 노린 투자자까지 분양시장에 뛰어들면서 국민들이 투기 바람에 휩쓸리는 것도 선분양제가 낳은 것이다.다른 나라는 어떨까? 2016년 국회 입법조사처의 조사를 보면, 외국에서 우리나라와 같은 선분양제를 시행하는 나라는 한 곳도 없다. 극히 예외적으로 선분양제를 도입한 나라가 있지만, 청약금만 납입하는 사전예약제 성격일 뿐 공사비 조달은 대부분 시공사 몫이다. 우리나라처럼 건설사가 선분양을 통해 사전에 수요자를 확보하고 공사비를 충당해 건물을 올리지는 않는다. 임 교수는 “외국에서 선분양 혹은 후분양이라는 구별이 없는 것은 주택을 포함한 모든 상품은 제품을 확인하고 구입하는 것이 시장경제의 기본 원리이기 때문에 지극히 비정상적인 선분양이라는 용어를 사용할 아무런 이유가 없다”고 했다.

※ 이미지를 누르면 크게 볼 수 있습니다.

후분양제 도입에 미온적인 문재인 정부

흥미로운 점은 후분양제 도입 움직임이 정치적 성향이나 이념적 색채를 가리지 않고 일어나고 있다는 것이다. 가까이는 김종인 미래통합당(국민의힘 전신) 비상대책위원장이 2020년 7월14일 관훈클럽 초청 토론회에서 후분양제를 언급해 주목받았다. 김 위원장은 “세금으로는 부동산이 잡히지 않는다”며 “본질적으로 이제 부동산 시장 자체를 종전 개념에서 탈피해 주택도 하나의 완성된 상품처럼 다 지어서 주택업자들이 팔 수 있는 그런 제도로 돌아가야 한다”고 주장했다. 광역자치단체장 중에선 오세훈 서울시장이 후분양제 도입에 적극적이다. 오 시장은 과거 재임 시절인 2006년 9월에 ‘80% 완공 시점 후분양’ 정책을 발표했다. 지난해 4월 서울시장 보궐선거 때는 ‘후분양제 강화’를 공약으로 내세웠다. 이를 기반으로 서울주택도시공사(SH)가 공정률 60~80% 시점에서 후분양으로 공급한 주택은 지금까지 8만8천여가구에 이른다.후분양제는 최근 광주 화정동 아이파크아파트 외벽 붕괴 사고를 계기로 다시 주목받고 있다. 김헌동 에스에이치 사장은 “후분양을 하면 광주 아이파크 같은 부실로 인한 문제가 생기지도 않고 촉박한 공사 기간 때문에 동절기 무리한 공사를 하지도 않는다”며 “후분양제 강화는 부실 공사와 재해 예방을 위한 안전경영과 책임경영의 시작”이라고 말했다. 나아가 에스에이치는 지난 1월24일 “앞으로 건축 공정률 90% 시점에 입주자 모집 공고를 내기로 했다”고 발표했다. 기존 60~80%이었던 후분양 기준치를 대폭 끌어올린 셈이다.현 정부에선 2018년 6월 김현미 국토교통부 장관이 후분양 활성화 대책을 추진했다. 아파트 건설 현장에서 잦은 사고로 ‘선시공 후분양제’를 도입해야 한다는 목소리가 커지는 가운데 전년도 발생한 동탄 아파트 부실시공 파문이 계기가 됐다. 그러나 시민단체들은 문재인 정부의 후분양 정책에 대해 매우 비판적이다. 후분양제를 활성화한다면서 시늉에만 그치고 있다고 봤기 때문이다. 공공부문은 단계적으로, 민간부문은 인센티브를 제공해 유도하는 정책으로는 후분양제 확대가 어렵다는 것이다. 정부가 기준으로 정한 공정률 60% 역시 후분양이라 할 수 없는 수준이라고 지적했다. 시장에서는 골조와 마감재 등 진척 정도를 고려할 때 건축 공정률 80% 이상은 돼야 후분양제의 장점이 살아날 것으로 본다. 경실련은 “정부는 업계 충격을 운운하며 생색내기용 후분양을 실시할 것이 아니라, 소비자 보호와 정상적인 주택공급제도 개선을 위해 전면적인 후분양제를 도입해야 한다”고 주장한다.

“후분양제는 부동산 개혁의 시작”

'인터뷰들' 카테고리의 다른 글

| “민간보다 잘 지은 공공주택, 소비자 선택권 보장할 것” (0) | 2022.03.06 |

|---|---|

| "반값에 100년 사는 '공공주택' 공급.. '임대' 이름 안 쓰겠다" (0) | 2022.02.28 |

| "반값아파트 새 이름 '백년주택'…명품 짓겠다" (0) | 2022.02.21 |

| "건물만 분양..반값에 평생 살 수 있는 '백년주택' 공급할 것" (0) | 2022.02.20 |

| “서울형 건축비 추진···자재내역까지 공개할 것” (0) | 2022.02.01 |