대기업의 역사, 땅재벌의 역사

등록 :2016-08-30 10:32수정 :2016-08-30 11:52

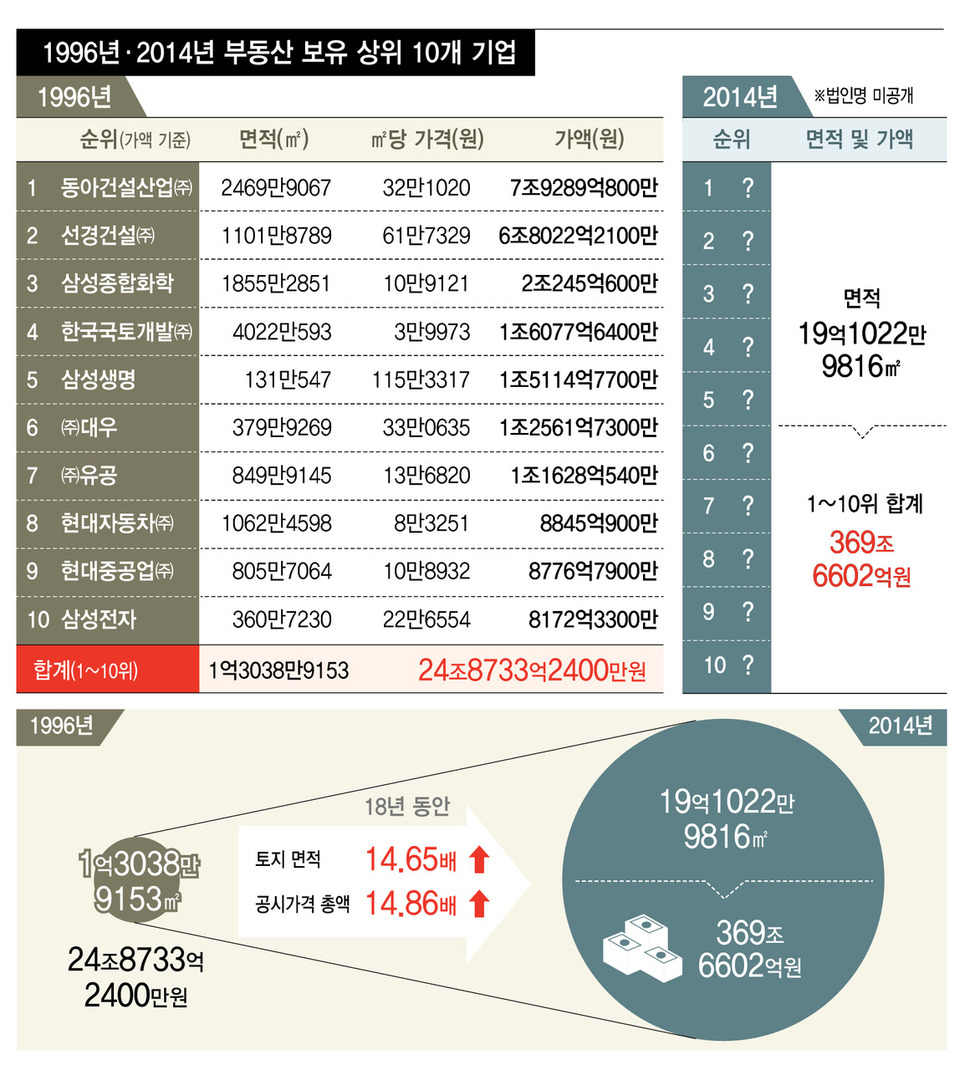

1995년 실명제 뒤 1996년 조사보면

상위 10곳이 보유한 토지 1억3천만㎡

2014년 조사땐 19억㎡ ‘여의도 660배’

평가액도 ‘24조→369조’ 15배 올라

땅 재벌 보유토지의 절반이 비업무용

“기업 부동산에 대한 과세 강화 필요”

검찰이 롯데그룹과 관련해 총수 일가의 부동산 거래 실태도 수사하고 있다고 알려집니다. 대기업의 토지 보유는 오랫동안 논쟁거리였습니다. 1995년 시행된 부동산실명제 21주년을 맞아 대기업의 토지 보유 실태를 과거 기록을 입수해 다시 한번 분석했습니다.

대기업의 토지 보유 면적과 가액이 아이엠에프(IMF) 구제금융 시기를 지나면서 크게 늘어난 사실이 <한겨레>가 입수한 과거 정부의 대기업 토지보유 현황 자료를 통해 다시 드러났다.

■ 땅부자 법인 기업 토지 소유 증가

1996년 11월 당시 내무부(현 행정자치부)가 만든 ‘30대 대기업 그룹 및 그 소속 임원의 토지소유현황 자료’를 보면, 1996년 11월 시점 공시지가 기준 토지 보유 1~10위 법인이 소유한 토지의 면적보다 2014년 토지 보유 1~10위 법인이 소유한 토지 면적이 18년 사이에 14.65배 증가했다. 땅부자 상위 10개 법인이 보유한 땅의 공시가격 총액도 14.86배 늘었다. 1996년 땅부자 10개 법인 중 파산한 기업은 2개뿐이다. 나머지 ‘땅부자 법인’은 지금도 여전히 재벌그룹의 핵심 법인으로 존속하고 있다.

공시지가 기준 토지 보유 1위는 동아건설산업㈜으로 2469만9067㎡(747만1467평)를 보유했다. 공시지가로 7조9289억800만원에 해당했다. 여의도 면적 290만㎡의 8.5배 규모다. 2위 선경건설㈜(현 에스케이건설)과 3위 삼성종합화학(현 한화종합화학)은 각각 1101만8789㎡와 1855만2851㎡를 소유했다. 이들 기업을 포함해 1996년 땅부자 10개 법인이 소유한 토지 면적은 모두 1억3038만9153㎡였다. 이들 토지의 전체 가격은 24조8733억2400만원이었다.

요즘은 어떨까. 국세청이 김영주 더불어민주당 의원 쪽에 공개한 2008~2014년 법인별 토지보유현황 자료를 살펴보자. 2014년 공시지가 기준 토지보유 상위 10개 법인의 토지 면적은 19억1022만㎡(5억7784만1550평)다. 공시가액으론 369조6602억원에 이른다. 다만 법인별 소유 현황은 알 수 없다. 국세청이 국세기본법을 근거로 구체적 법인명은 공개하지 않고 1~10위 법인 소유 토지를 총합한 수치만 공개한 탓이다.

땅부자 법인 20위로 비교 대상을 확대해도 마찬가지다. 1996년과 2014년 땅부자 법인 20곳의 소유 토지 면적은 2억6048만4303㎡에서 31억446만8926㎡로 11.91배 증가했다. 대기업들이 아이엠에프를 거치면서 토지를 집중 매입했을 것으로 추정된다.

1996년 땅부자 10개 법인 가운데 6개 법인이 그대로 재벌그룹 핵심 법인으로 존속하고 있다. 나머지 4개 법인 가운데 토지 자산을 처분했을 가능성이 큰 워크아웃(기업개선작업)·파산 절차를 밟은 기업은 2곳이다. 1996년 땅부자 11~20위 기업 중에도 6개 법인이 존속하고 있다.

‘제곱미터당 땅값’도 흥미롭다. 1996년 땅부자 법인 20곳 중 전체 순위 15위 ㈜호텔롯데와 14위 롯데쇼핑㈜의 제곱미터당 가액이 각각 1083만7440원과 282만2791원으로 1, 2위를 차지했다. 상대적으로 알짜배기 땅을 소유한 것이다. 업종 특성상 도심에 자리잡은 토지가 많기 때문으로 풀이된다. 전체 순위 5위의 삼성생명 토지의 제곱미터당 가격이 115만3317원으로 3위였다.

노태우 정부가 ‘5?8 조치’ 등 강력한 재벌 부동산 규제를 편 1990년 당시에도 재벌그룹 소유 부동산 가운데 업무상 토지를 보유할 필요가 낮은 보험사와 금융계열사의 대규모 토지 보유가 특히 비판을 받은 바 있다.

■ 투기목적 부동산 비율은 해석 갈려

대기업이 토지를 많이 구매해온 점은 분명하게 드러나지만 이 가운데 도덕적 비난 가능성이 있는 ‘비업무용 부동산’ 비율이 얼마나 되는지에 대해선 해석에 시각차가 있다. 재벌의 토지 투자가 사업과 무관한 ‘비업무용 부동산’이 상당 부분이라는 추정이 다수다. 이찬열 더불어민주당 의원이 지난해 공개한 자료를 보면, 30대 그룹 계열사 1065곳이 보유한 토지 면적이 2005년에 견줘 54.3% 늘었다. 문제는 30대 그룹 토지 가운데 지목이 ‘임야’인 땅이 전체의 33.1%로 가장 많았고, 다음이 공장용지(19.9%), 농경지(15.9%) 등의 순서였다는 점이다. 이 때문에 <한겨레>는 당시 사설에서 “임야와 농지는 비업무용 부동산일 가능성이 높다는 점에서 투기성이 아니냐는 비판이 나올 수밖에 없다”고 비판했다. 한편 국토교통부 자료를 보면, 전국의 ‘공장용지’ 지목 토지는 1996년 4억1255만6959㎡에서 2014년 8억4734만6230㎡로 약 2배 증가했다.

1990년 보도를 보면, 노태우 정부는 기업의 비업무용 부동산을 처분하도록 하는 ‘5·8 조치’를 추진했다. 당시 국세청은 정책 추진을 위해 기업 부동산 보유 현황을 조사한 뒤 현대·삼성·대우·럭키금성(현 엘지와 지에스)·한진 등 5대 재벌그룹의 비업무용 토지 비율을 전체 보유 토지의 11.4%로 발표했다.

기업의 부동산 투자는 늘 논란의 대상인데, 과학적 분석은 어렵다. 노태우 정부가 지방세법에 도입한 ‘비업무용 부동산’ 중과세 조항이 1998년 아이엠에프 구제금융 시기를 지나며 김대중 정부 시절인 2000년에 완전히 사라졌기 때문이다. 현재 행정적·법률적으로 ‘비업무용 부동산’ 개념은 법인세법 부칙에만 존재하는데 중과세 조항이 사라져 유명무실하다. 법인과 개인의 토지 보유 정보는 국세청과 국토교통부 두 기관이 알고 있으나 국세기본법 등을 근거로 개별 법인의 토지 보유 현황은 공개하지 않는다. 개별 법인이 보유한 토지 면적과 가액이 알려진 것도 <한겨레>가 확보한 이 자료가 처음이다.

김영주 의원은 “몇몇 소수 대기업의 토지 보유가 아이엠에프 이후 급증한 것은 내부유보금으로 비업무용 토지 보유를 대폭 확대한 것으로 볼 수밖에 없다”며 “특히 부동산 감세 정책이 본격화된 2008년 이후 상위 기업들의 토지 보유, 보유 토지 가격이 폭증한 점을 감안해, 기업의 부동산 자산에 대한 과세를 강화해야 한다”고 말했다.

고나무 기자 dokko@hani.co.kr

1980년 땅 재벌 40곳 중 22곳 존속 ‘부동산 불패’

등록 :2016-08-30 10:48수정 :2016-08-30 15:57

당시 1위 삼성·현대 아닌 성창기업

김무성 부친 김용주씨도 15위에

부동산을 많이 가진 기업이 살아남았다. <한겨레>가 정보공개 청구 및 행정소송을 통해 확보한 전두환 정부(4공화국) 시절 대기업 부동산 보유실태 조사 문건을 보니, 1980년 한국 부동산 부자 기업군 40개 가운데 22곳이 살아남아 경영을 지속하고 있었다. ‘부동산 불패’라는 표현에 근거가 있는 셈이다.

<한겨레>가 1981년 4월 국세청의 ‘부동산 대소유자 명단’에 나온 토지·건물 등 부동산 부자 기업군 리스트의 2016년 상황을 분석해보니, 부동산 부자 기업들의 몇 가지 특징이 눈에 띄었다. 이 명단은 국세청이 전두환 당시 대통령에게 올린 ‘기업 소유 부동산 현황 분석 보고서’에 첨부된 자료다.

먼저 부동산 부자 기업이 오래간다는 사실이 재확인됐다. 1980년 부동산 부자 기업 40개 가운데 36년간 지속되고 있는 22개 기업그룹 중 8곳은 2015년 ‘자산 5조원 이상 상호출자제한 기업집단 61개’ 리스트에 포함되어 있지 않았고, 다른 8곳도 20위 이하에 위치했다. 나머지는 삼성·현대 등 재벌그룹이었다. 1980년 조사에서 부동산 보유 33위였던 대한전선그룹은 현재 구조조정 중이다.

1980년 조사 당시 약 1억2999만㎡(3939만평)의 토지와 건물을 보유해 2위 삼성과 3위 현대 등 재벌그룹을 제치고 부동산 부자 1위 기업으로 조사된 성창기업은 현재 ‘성창기업지주’로 성창보드 등 4개 종속회사를 거느린 기업이다. 당시 성창이 보유한 부동산 면적은 여의도 면적(290만㎡)의 약 45배에 해당한다.

1916년 정태성씨가 창업한 성창기업은 지주회사와 계열사를 합쳐 지난해 약 1773억원의 매출액을 올렸고 목재산업을 통해 성장했다. 사업보고서를 보면, 정태성씨의 아들 정해린씨, 3세인 정연오씨 등 가족과 친인척이 28.9%의 지분을 갖고 있다. 창업자 정태성씨가 1982년 부산외국어대학교를 창립해, 정해린씨가 현재 이 대학 총장이다.

1980년 조사 때 약 4108만㎡(1245만평)의 부동산을 보유해 6위를 기록한 봉명은 2002년 아세아시멘트로 이름을 바꿨다. 이훈범 현 아세아시멘트 대표이사는 창업자 이동녕씨의 3세다. 가족·친인척 등 특수관계인 지분이 61.11%다.

둘째 전문경영인보다 2·3세가 경영을 세습받는 한국 기업들의 특징이 재확인됐다. 현재도 존속한 22곳 가운데 15곳의 기업그룹에서 창업자의 3세가 경영에 참여하거나 책임지고 있었다. 한때 경영을 책임졌다 구조조정 과정에서 경영에서 물러난 설윤석 전 대한전선 사장을 포함하면 3세에게 경영권이 세습된 기업군은 16곳이다. 2세가 경영진에 있거나 책임자인 기업군은 5곳이었다.

박정희·전두환 정부는 기업이 사놓고 당장 사업에 쓰지 않는 땅을 ‘비업무용 부동산’으로 규정해 중과세하는 정책을 추진했다. 생존한 기업군 22곳 가운데 당시 비업무용 부동산 보유는 1위 효성, 2위 현대, 3위 동양화학(현 오씨아이) 순서였다. 다만 비업무용 부동산의 판단 기준을 두고 정부와 기업 사이에 다툼이 있었고 훗날 일부 토지는 업무용으로 인정받기도 했다. 김무성 새누리당 전 대표의 아버지 김용주씨가 창업한 ‘전방’(옛 전남방직)은 1980년 부동산 보유 15위 기업군으로 등장했다. 당시 정부는 미신고 부동산의 차명 보유 여부를 심층 조사했다.

‘대통령기록물 관리에 관한 법률’에 따라 비공개 대통령기록물도 생산된 뒤 30년이 지나면 원칙적으로 공개된다. 다만 재심사를 통해 다시 비공개로 지정될 수 있다. <한겨레>는 지난해 8월 대통령기록관을 상대로 이 문건을 포함한 전두환 대통령 기록물 61건을 공개하라고 요청했으나 대통령기록관은 ‘기업 및 기업인 소유 부동산 조사 결과 보고서’에서 부동산 대소유자 기업군 40개 이름·면적·가액 등 핵심 정보를 전부 가린 채 문서 일부만 공개했다. <한겨레>는 이에 불복해 행정심판을 청구했고 요구가 일부 받아들여져, 올해 5월 대통령기록관으로부터 문서 전체를 공개받았다.

고나무 기자 dokko@hani.co.kr

원문보기:

http://www.hani.co.kr/arti/economy/property/759040.html#csidxef834f6277692d9a5fd9d508d92862d

전두환, 대기업 부동산 조사만 하고 끝…재벌 압박 목적?

등록 :2016-08-30 10:51수정 :2016-08-30 11:42

전두환 정부는 1980년 9~12월 차명 부동산을 보함해 대기업의 토지, 건물 등 부동산 소유 현황을 조사했다.

재벌의 부동산 투기는 수십년 된 논쟁 주제다. 1980년 전두환 정부의 재벌의 부동산 보유 실태 조사도 그 긴 역사 중간에 등장한다.

재벌은 박정희 정부 때 차관으로 들여온 해외자금을 저리로 융자받는 등 혜택을 받았다. 부채비율이 높은데 부동산에 투자한 기업도 많았다. 박정희 정부는 경제기획원의 반대를 무릅쓰고 1972년 ‘8·3 조치’를 통해 기업의 사채를 동결해줬다. 대신 투기 목적인 이른바 ‘비업무용 부동산’을 매각하라고 대기업을 압박했다. 1974년 12월 언론 보도를 보면, 정부는 10억원 이상 대출을 받은 기업이 비업무용 부동산을 강제로 팔도록 하는 토지금고법 시행령을 국무회의에서 통과시켰다. 그러나 박정희 정부의 이런 정책은 비업무용 부동산에 대한 규정, 강제 매각 절차 수립 등에 시간이 걸려 곧바로 시행되지 않았다. 그러다 1979년 10월26일 박정희 대통령이 김재규 중앙정보부장의 총격으로 사망했다.

광주 민주화 항쟁을 진압하고 전두환 대통령이 1980년 9월1일 취임했다. 전 대통령은 1980년 9월27일 이른바 ‘기업체질 강화대책’인 9·27 조치를 발표했다. 총여신이 100억원 이상이거나 대출금이 50억원 이상인 기업 등 1216곳 법인과 기업주 등이 소유한 토지와 건물을 일괄해서 1980년 9월29일~10월15일 자진신고하도록 지시했다. 법인, 기업주는 물론 대주주와 배우자, 직계 존·비속 등의 명의 부동산도 모두 신고 대상이었다. 정부는 신고받은 부동산 목록과 별도로 조사한 실제 부동산 보유 목록을 비교해 기업들이 신고에서 누락한 부동산을 찾아냈다.

제보 등을 바탕으로 타인 명의 부동산 보유 실태도 조사했다. 이후 1980년 12월15~31일 타인 명의 부동산 특별조사를 벌였다. 담보제공자, 재산세 대납자는 물론 ‘재벌의 내연관계에 있는 자’도 조사했다.

그러나 조사 결과는 공표되지도 않았고 정책으로 이어지지도 않았다. 이 조사 때 일부 드러난 재벌 차명부동산의 실명 전환 여부도 알려진 바 없다. 이후 재벌의 비업무용 부동산 정책은 1990년 노태우 정부 때 실행됐다. 전두환 정부의 이 조사는 대기업을 압박할 목적으로 이뤄진 것으로 추정된다.

고나무 기자 dokko@hani.co.kr

원문보기:

http://www.hani.co.kr/arti/economy/property/759042.html#csidxb5f1b0cd285241b83729d840e492f8f

부동산 실명제 뒤 토지보유 50위에 엘지·한화 4곳

등록 :2016-08-30 11:01수정 :2016-08-30 11:42

<한겨레>가 국가기록원을 상대로 정보공개 청구를 통해 확보한 옛 내무부의 ‘30대 대기업 그룹 및 그 소속 임원의 토지소유현황 자료’에는 1996년 11월 시점에 공시지가 기준 토지 보유 1~500위 법인의 이름과 지번수·면적·가액 정보 등이 담겨 있다.

땅부자 법인 순위 20~50위에 엘지그룹 법인이 4개 몰려 있어 눈에 띄었다. 이들이 보유한 토지는 모두 920만8618㎡였다. 이때의 엘지그룹은 럭키금성에서 사명만 엘지로 바꾼 것으로 지에스와 분리되기 전이었다. 한화그룹 소속 법인도 20~50위에 4곳 위치했고 대한항공 등 한진그룹 법인은 3개 있었다.

부동산실명제는 1995년 3월30일 제정돼 7월1일 시행됐다. 실명제를 어길 경우, 소유 부동산 가액의 100분의 30에 해당하는 과징금을 매기는 처벌 조항 등도 따랐다. 대신 1년의 유예기간을 두어 차명으로 소유한 사람들이 이 기간 안에 실명으로 등기를 전환하도록 했다.

이번 자료는 당시 김영삼 정부가 1년의 유예기간 뒤 차명 부동산이 제대로 실명 전환됐는지 점검하며 벌인 조사 결과다. 1996년 6월28일치 <한겨레>를 보면, 당시 정부는 “(1996년) 8~9월 중 재경원, 내무부, 건교부, 국세청 등 관계기관이 합동으로 명의신탁 상태로 방치된 부동산에 대한 합동조사를 벌일 계획”이라고 밝혔다. <한겨레>가 얻은 대기업 법인과 임원의 토지 소유 자료는 이 과정에서 내무부가 1996년 11월 건설교통부의 요청에 따라 제공한 것으로 추정된다. 국토교통부는 “당시 조사 작업은 너무 과거 일이라 자료에 대해 더 설명할 것이 없다”고 밝혔다. 고나무 기자 dokko@hani.co.kr

원문보기:

http://www.hani.co.kr/arti/economy/property/759044.html#csidxa881d6e53ebedac9625dea56a7d596c

'땅값집값' 카테고리의 다른 글

| 상위 1% 다주택자의 집 투기, 재벌 대기업 땅투기 심각하다. (0) | 2018.10.13 |

|---|---|

| 2018년 10월 13일 오후 03:56 (0) | 2018.10.13 |

| 재벌에 제공되는 세금 특혜 끝내야 (0) | 2016.01.23 |

| 2,000조 땅값이 5,200조에서 8,000조로 뛰었다. (0) | 2015.07.17 |

| 토건한국 부동산 총액은 얼마인가? (0) | 2015.06.02 |